Páginas

Hechos e ideas heterogéneos son retratados con un mismo formato: un texto acompañado de una ilustración que cabrían en una página estándar. La pretensión no es desmenuzar los detalles de una idea concreta porque sería imposible con tan pocas palabras; el propósito es acercarse a la esencia del asunto tratado y buscar la ligazón que le une a ese espejo ilimitado de nosotros mismos, sin bordes, como trozo que es de él.

- Fe

- Polvo de estrellas

- La política

- La filosofía

- El cuadro celeste

- La consciencia

- 13700 millones de años y el hombre

- La sabiduría

Fe

La fe es una apuesta -presumiblemente ganadora a favor de quien ejercita este acto- en la que los hechos son o serán como un mismo cree o desea. De entrada queda en entredicho que estos hechos tengan una certeza indiscutible porque una creencia no otorga credibilidad absoluta. Aun así, es un anhelo profundo del que participan todos los seres vivos de este planeta: una humilde hierba filamentosa confía y espera que después de la noche oscura vendrá la luz del día que la mantendrá viva –en caso contrario se dejaría ir hacia la muerte-; una cigüeña recorre miles de kilómetros confiando encontrar mejores condiciones de vida en la llegada; y el resto de seres vivos participan de este deseo interno que los catapulta confiadamente hacia el futuro.

Los humanos, como seres vivos que somos, también apostamos, y de una manera mucho más sofisticada. Vivimos en una realidad que nos hemos construido a medida en la que, ejerciendo unos determinados hábitos existenciales y estableciendo un orden lógico para comprender nuestro entorno más inmediato, podemos huir aparentemente de la incertidumbre que nos provoca todo aquello que no conocemos. Pero la pericia de nuestro razonamiento, que nos distingue del resto de especies vivas del planeta, también nos conduce irremisiblemente fuera de este tranquilo reducto existencial haciéndonos ver que la incomprensión de lo que está fuera de nuestro alcance amenaza radicalmente nuestra consistencia intelectual.

Nos vemos obligados a responder; lo necesitamos, pero nuestra impotencia intelectual para asumir tanta inmensidad nos frena. La cuestión primigenia más relevante que se nos presenta es si los dominios de nuestra existencia tienen un límite o se extienden hasta el infinito, es decir, si lo TODO está lleno, sea de lo que sea, o si en algún momento nos encontramos con una vacuidad absoluta. La imposible concepción de la nada ha obligado a los hombres más relevantes del pensamiento humano a hacer la primera gran apuesta por el TODO, desterrando así lejos de nuestro razonamiento el espejismo incómodo e indigerible asociado a la ausencia de cualquier cosa.

Una vez consumado este primer acto de fe, deshaciéndonos de la molesta interferencia de la nada, el enigma que tenemos los hombres, con el TODO asediando nuestra mente, no es menor. Ante la falta de soluciones claras solo nos quedan dos opciones: respetar la inconmensurabilidad y neutralidad del TODO o apostar de nuevo.

La nueva apuesta está protagonizada por varias creencias y religiones que el pensamiento humano se ha inventado –normalmente asignando características humanas a lo desconocido para conectar mejor con lo que no conocemos- a lo largo de muchos milenios con la intención de resolver el enigma del absoluto y, de paso, otorgarnos a nosotros mismos un sentido. Podríamos decir que esta versión de la fe seria de segunda generación, sin duda subordinada a la primera. Y, evidentemente, de esta segunda fe surgen otras menores, como podrían ser los dogmas y otras creencias incuestionables, que configurarían una tercera generación… y así sucesivamente hasta desembocar en nuestra existencia concreta de que hablábamos en el primer párrafo, la cual también necesita creer que los cimientos de nuestra realidad concreta tienen suficiente consistencia como para transitar por la vida con seguridad.

Razón y emoción, sabiendo de antemano que no entenderán nunca el TODO, respetan su quietud y neutralidad; dejan que esté allí, sin apostar por una fe diferente a la primera, que es la única ineludible.

Polvo de estrellas

Se dice mucho; se interioriza poco. Somos literalmente polvo de estrellas en un 93%.

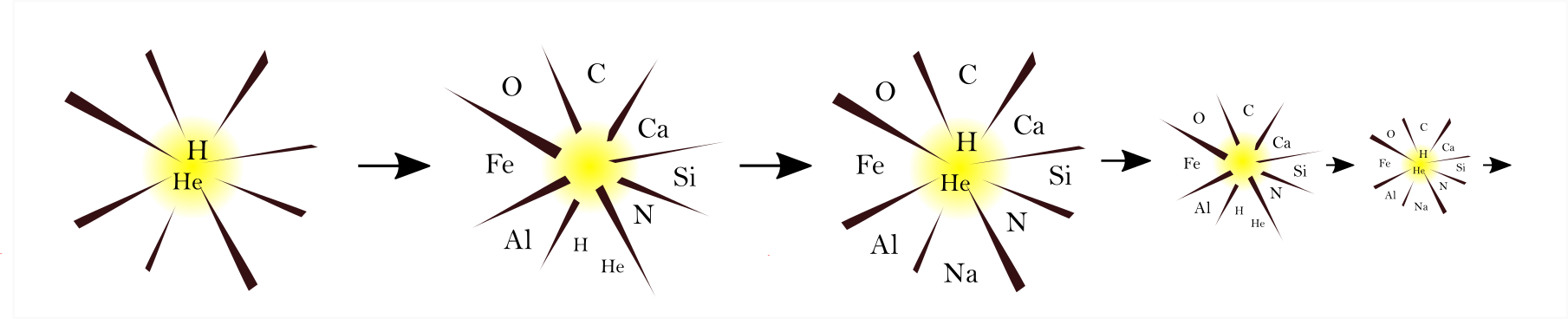

Hace 13700 millones de años, en los inicios del Universo, sólo había hidrógeno (átomo formado por un protón alrededor del cual orbita un electrón) y pequeñas cantidades de helio (átomo con dos protones, dos neutrones y dos electrones). Si todo hubiera continuado así, el Universo sería hoy algo inerte, simple y sin interés; además, nosotros no estaríamos aquí. Pero todo empezó a cambiar cuando la gravedad reunió por atracción ingentes cantidades de esta materia primigenia, cuya presión fue tal que los átomos de hidrógeno empezaron a fusionarse dando lugar a las primeras estrellas (primera imagen de la secuencia). La combustión del hidrógeno y del helio en el corazón de estos antiguos objetos cósmicos brillantes originó elementos químicos más complejos: Oxígeno, Calcio, Hierro, Silicio, Nitrógeno, Aluminio, Sodio…

Fue entonces cuando ocurrió un milagro: al morir las primeras estrellas explosionando se dispersaron por el espacio esos elementos complejos que se habían cocido en los núcleos de las estrellas (segunda imagen de la secuencia). En ese momento se pusieron en marcha las bases evolutivas para la formación de la vida y, por supuesto, de nosotros mismos. A partir de ahí el proceso continuó y en las nuevas nubes de materia interestelar intervino de nuevo la gravedad originando nuevas estrellas. En estas segundas estrellas el hidrógeno y el helio se concentraron mayoritariamente en el centro mientras que los átomos más pesados y complejos se distribuyeron en los alrededores de los objetos brillantes (tercera imagen de la secuencia). Se pudieron entonces formar los primeros planetas y, con toda seguridad, la posibilidad de dar lugar a formas diversas de vida.

Tomemos un ser humano físico, como cualquiera de nosotros. Solamente un 8% de nuestros átomos son de hidrógeno; el resto (un 65% de oxígeno, un 18% de carbono, un 3% de nitrógeno…) son nuevos elementos creados después del inicio del Universo como consecuencia de la acción de la gravedad. La vida humana, pues, es un azaroso milagro cósmico que se ha producido por la combinación de los elementos nuevos contenidos en las nubes cósmicas que vagan por el espacio y el tiempo.

La política

El inició de la política nos remite a la civilización griega antigua en la que sus más insignes pensadores la identificaron como práctica necesaria para gobernar los asuntos públicos. Pero en realidad esta actividad se empezó a ejercer mucho antes de manera expresa, concretamente hace unos 10.000 años, justamente en la época en que apareció la agricultura. Antes de este momento, según apuntan investigaciones recientes que todavía están abiertas, los seres humanos se dedicaban a la caza y a la recolección en íntima relación con la naturaleza, que les proveía de manera suficiente como para tener mucho tiempo para la interacción y socialización; se organizaban en pequeños grupos de pocas decenas de individuos que interaccionaban con otros de manera casi siempre pacífica; en las relaciones no primaba la fuerza sino que se apreciaban aquellos valores que favorecían la cooperación y la igualdad… En una palabra, la manera de organizarse de aquellos seres humanos primitivos –no olvidemos que eran personas con la misma capacidad intelectual que nosotros que vivieron de esta forma durante más del 95% por ciento de nuestra historia- estaba estrechamente ligado a la naturaleza y a su convivencia intensa, por lo que no era necesario que nadie del grupo impusiera su voluntad porque el timón era compartido; el grupo autorregulaba su funcionamiento en todos los aspectos, es decir, que cultivaban una especie de política incipiente, algo parecido a lo que ahora entenderíamos por autogestión.

La política como tal tiene muy poco recorrido temporal. Nació hace solamente diez milenios cuando grupos humanos se asentaron en lugares fijos domesticando cereales y animales. Fue entonces cuando apareció la propiedad privada, la división del trabajo, la organización social estratificada y, por encima de todo, el poder. El ejercicio del poder por unos pocos, normalmente ligado a la acumulación de propiedad y avalado en muchas ocasiones por creencias religiosas, abolió casi de inmediato la igualdad de épocas anteriores y los valores que esta igualdad natural porta incorporados –empatía, fiabilidad, paz, imparcialidad, generosidad, amabilidad…- contaminando y deteriorando profundamente las relaciones humanas. Los valores primitivos de convivencia fueron sustituidos por la creencia de que hay unos seres humanos superiores a otros que se creen con derecho a acaparar todos los privilegios y a utilizar al resto en beneficio propio.

Desde aquel momento y durante la mayor parte de la historia conocida el ejercicio del poder se ha cimentado en situaciones tan extremas como el esclavismo –presente en la mayor parte de imperios del pasado o incluso hasta en sociedades presentes, aunque esté un poco más disimulado- y otras maneras despóticas de opresión. También es cierto que hay una parte más benévola de la política, lo que entendemos como democracia, cuya pretensión es aminorar los efectos perversos del exceso de autoridad, pero sin duda no se libra de la mayoría de tics que intervienen en el quehacer político general. ¿Por qué? La razón es simple: los humanos actuales estamos profundamente impregnados por el hedor del poder, que, entendido en sentido amplio, es simplemente la sensación de estar por encima de los demás. Y este sentimiento de superioridad no es exclusivo de los dirigentes políticos o económicos; un líder de opinión, un superior religioso, un mando militar, un técnico especialista, un profesor universitario, la voz cantante de un grupo de amigos y, en definitiva, cualquiera de nosotros cuando es consciente de que aventaja en algo a los demás tiene muchas probabilidades de infectarse de la fiebre de poder.

¿Cómo salir de este laberinto? La única opción válida, sin duda, es dirigir la mirada a lo que en un momento muy extenso de nuestro pasado fuimos, tomar nota y, a partir de ahí, ir deshaciendo el camino erróneo y artificial que hemos ido imprimiendo en la historia hasta que desaparezca de nuestra mente el concepto de política que nos hace creer superiores al resto y a la Naturaleza de la que provenimos.

La filosofía

Cada persona que se autodenomina filósofo, o que es considerado por los demás como tal, tiene su visión particular de lo que es la filosofía, y con mucha probabilidad las diferencias entre ellos son notorias. Si estas divergencias ya comenzaban a despuntar en la época de los griegos, ahora, que el pensamiento filosófico ha evolucionado ramificándose en multitud de especialidades (filosofía del lenguaje, estética, política, metafísica, epistemología…), una definición unánime de este concepto es sencillamente inviable. Pero sí hubo una idea inicial, que tal vez convendría resucitar o al menos revisar. La idea primigenia es que la filosofía es, como su etimología indica, la amorosa dedicación al saber que nuestras potencialidades racionales nos permiten; una dedicación en absoluto gratuita sino cargada de intencionalidad, con el propósito de buscar las respuestas profundas a lo que somos, a dónde estamos y a cuál es nuestra relación con todo lo que nos rodea.

Esta intención, que hemos encarnado en la filosofía, es vital para el ser humano, por lo que no es de extrañar que haya pervivido fresca a lo largo de los siglos hasta el presente. Hoy la situación del saber es radicalmente diferente a la del pasado: el punto de compás o eje que nos sirve de inicio, que no es otro que nuestra humanidad, es el mismo de siempre, pero los círculos concéntricos del saber que hemos ido trazando a lo largo de nuestra historia se han ido ensanchando más y más hasta alcanzar el clímax del saber en el que nos encontramos. Hemos desvelado cómo son los átomos de Demócrito, conocemos un poco más del oscuro ser de Parménides, los fundamentos psicológicos y neurológicos de nuestra razón pueden ser desmenuzados con mucha mayor precisión que en época de Kant y el saber, en general, nos ha proporcionado una visión de nosotros mismos y de la realidad muchísimo más completa que en el pasado. En una palabra, nuestro conocimiento ha evolucionado y lo que entendemos por filosofía también.

Hoy es necesaria una redefinición de este concepto acorde con los nuevos tiempos por los que transita la humanidad. Por supuesto los enigmas que siempre han inquietado a los seres humamos siguen siendo los mismos de siempre, pero el alcance de las respuestas que el conocimiento nos brinda son tan extensas que fácilmente podemos sumergirnos en la desorientación. Y la responsable de sacarnos de este barrizal no es otra que la filosofía, una filosofía renovada y adaptada a los nuevos tiempos que sea capaz de reagrupar las esencias de las especialidades del saber y de encaminarlas por la vía de la respuesta a las preguntas fundamentales; sólo ella tiene, o debería tener, ese afán de globalización del saber o, dicho de otra manera, de fabricar la esencia común a todas las esencias de los diversos saberes desarrollados por los seres humanos, desde los más experimentales hasta los más especulativos.

Por esta razón los seres humanos de a pie, como tú o yo somos, reclamamos y deseamos algo que nos responda, aunque sea de manera imperfecta o incompleta, a los permanentes anhelos intelectuales que subyacen a nuestras existencias particulares. En su momento lo intentó aquella antigua idea de filosofía; hoy necesitamos que algo –llamémosle o no filosofía– que de manera coherente nos ayude a entender nuestra humanidad e incluso algo del sentido que tiene.

El cuadro celeste

Basta con levantar la vista una noche estrellada y mantenerla unos instantes para que nos empape un misterio tan sutil y tenue como profundo. Parece como si todo aquello que delimita los límites de nuestra identidad se diluyera desencadenando una simbiosis espontánea con todo aquello que observamos. Eso, exactamente eso, ha sido experimentado por las incontables generaciones de humanos que nos han precedido.

La relevancia de esta vivencia no es baladí; hoy podemos entenderla y justificarla un poco más. Cuando en una noche limpia nos encontramos ante ese espectáculo estático vemos simplemente una desordenada distribución de puntos de luz manchando la oscuridad junto a una alargada franja lechosa que lo atraviesa. Cada uno de esos puntos es una estrella relativamente cercana a nosotros que, junto a nuestro Sol/estrella, forman parte de esa vía blanquecina formada por otras estrellas muy lejanas que no podemos distinguir individualmente, aunque sí en conjunto. Todo eso, incluidos nosotros, es a lo que llamamos Vía Láctea, una galaxia enorme que contiene unos cien mil millones de estrellas –tomémonos un tiempo para reparar en la magnitud de la cifra- que orbitan alrededor de un potente y enigmático centro. Este es el cuadro celeste que vemos: con un dinamismo estático, con una belleza recatadamente simple, con un magnetismo lejano que tira de nosotros…

Pero, si majestuoso es lo que presenciamos, más es lo que no vemos. Porque allí, escondidas tras cada punto oscuro del cielo, muy lejos, hay otras galaxias como la nuestra, también plagadas de estrellas como nuestro Sol. Billones de billones de vías lácteas se extienden por la negrura invisible del cuadro celeste. El misterio se dilata; el cuadro, en apariencia simple, rezuma complejidad. Y, en medio de ese embrollo cósmico llegamos a tomar conciencia de que ese Universo asombroso es nuestro hogar y de que nosotros –la materia que nos da forma- estamos hechos de los mismos ingredientes que todo lo que vemos en esa especie de semiesfera nocturna agujereada.

Volviendo a nosotros, simplemente cerrando los ojos por un instante, nos sentimos en profunda simbiosis con todo eso que acabamos de ver; nos sentimos extremadamente reducidos dentro de este entramado, casi insignificantes, pero inmediatamente nos reflota el orgullo de saber que esta materia organizada que somos es capaz de pensar y dar forma a todo nuestro Universo. Somos capaces de definir nuestro hogar cósmico e indirectamente de definirnos a nosotros, aunque también nos encontramos con que ese conocimiento sigue siendo incapaz de otorgar un sentido a nuestra evolución cósmica. Lo que es y lo que esconde el cuadro es bello, seductor y fascinante, pero todavía incompleto e inacabado.

La consciencia

Hay una cierta unanimidad, desde filósofos a biólogos, en suponer que la consciencia es, sencillamente, la capacidad que tenemos de reconocernos a nosotros mismos, tanto desde un punto de vista individual como en nuestra relación con el mundo que nos rodea. Pero nuestros intentos por explicar cómo funciona ese sentimiento fundamental fracasan rotundamente cuando intentamos medir o experimentar con él de la misma manera que sí podemos hacerlo con otras cualidades físicas o psíquicas. ¿Cómo de unos átomos o partículas sin pensamientos o emociones pueden surgir sensaciones subjetivas tan poderosas?

Sí sabemos, según recientes investigaciones neurobiológicas, que la consciencia reside en la corteza cerebral. También intuimos que está ligada de manera especial a la memoria, que es esa cualidad que nos permite vincularnos al mundo material o realidad personal mediante la estructura creada por los recuerdos, y a la atención, que filtra e imanta lo que sentimos y lo reconduce a nuestro interior más remoto. Además, hay bastante consenso en considerar que la consciencia no es patrimonio del hombre; también lo es de otras especies animales, tal vez de cualquier tipo de vida. Incluso sospechamos que no es un fenómeno puramente individual sino que se propaga enigmáticamente a otros individuos de la especie, como ocurre con los enjambres de abejas o de las hormigas, con los bancos de peces, con los vuelos de los estorninos o con una bandada de elefantes. Pero a pesar de todas estas pistas estamos todavía lejos de poder entender qué es la consciencia.

A partir constancia etérea de su existencia sólo podemos especular sobre cómo se despliega esta peculiar característica de nuestro ser. Muchos la han identificado con el alma, que es también algo muy vago, confuso y sin consistencia empírica; sería como el espejismo de un barco en el que nos movemos por esta vida y que al mismo tiempo nos transporta más allá de la muerte, satisfaciendo así ese deseo de perdurabilidad que nos funde en el infinito. Recientemente otros, más cercanos a una visión científica, creen que la consciencia es una cualidad física que brota directamente del mundo cuántico y que está más regida por la aleatoriedad de los eventos que por un sistema ordenado y previsible adaptado a nuestro hipotético sentido común. Algunos ponen el énfasis en la intensidad de la consciencia, que, aunque también está presente en otras formas de vida, no es experimentada de la misma manera; incluso en un individuo como un ser humano el grado de vivencia no es el mismo mientras duerme o está en estado de reposo, en que parece que vayamos con el piloto automático, que cuando estamos centrados en algo, en que nos sentimos al mando de nosotros mismos. A pesar de este desconocimiento sí somos conscientes de que la consciencia es probablemente nuestra propiedad existencial más relevante porque nos faculta no sólo para advertir nuestras cualidades (atención, subjetividad, memoria…) sino también para reparar en ella misma, lo que podríamos denominar metaconsciencia. La consciencia, pues, es la raíz más profunda que conecta lo que sentimos y percibimos de nuestra realidad con lo más profundo de nosotros mismos; es el distintivo individual e intransferible que mejor nos permite tocar lo desconocido, es decir, el TODO infinito.

13700 millones de años y el hombre

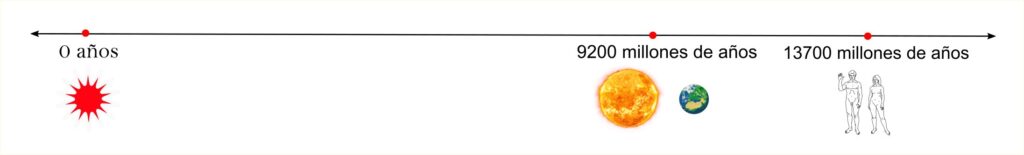

Después de miles de años de evolución biológica e intelectual ahora podemos determinar con precisión la edad de nuestro Universo. Utilizando los referentes temporales que hemos adaptado a nuestras limitadas existencias hemos llegado a la conclusión de que tenemos 13700 millones de años. Podemos comprender lo que es un año –una vuelta de la Tierra al Sol-, 100 años –un periodo ligeramente superior a la duración media de una vida humana-, o 2500 años –vemos ya a nuestros antecesores griegos como petrificados en sus esculturas y en el tiempo-. Pero nuestro discernimiento flaquea cuando nos figuramos 65 millones de años –imaginándonos a duras penas cómo eran aquellos dinosaurios que se movían por unos paisajes que las placas tectónicas han modificado lentamente hasta cambiarlos de manera radical-, 4500 millones de años –en que de una nube de polvo interestelar se formó el Sol y nuestro propio planeta- o 13700 millones de años –cuando el gran organismo cósmico nació-.

La especie humana ha llegado a precisar esta dilatadísima línea de tiempo desde hace escasas décadas. Además, de manera paralela, también hemos delimitado un volumen aproximado –porque se va expandiendo aceleradamente cada segundo- de nuestro Universo. La ciencia ha incorporado a nuestras mentes la confirmación de estas ideas e incluso nos permite predecir la evolución histórica del cosmos.

En este contexto de enorme estiramiento espacio-temporal, ¿qué somos nosotros? No somos más que una brizna de espacio que se desliza fugazmente en el tiempo sin dejar rastro. Somos, como cualquier otro ser vivo del cosmos, una pluma de consciencia refinada que flota en el espacio-tiempo sin rumbo. ¿Cuál es nuestro porqué? No tenemos un motivo aparente; estamos aquí porque sí. Somos como una célula baladí de un hipotético organismo cósmico del que tampoco sabemos el motivo. ¿Hay un paraqué para nosotros o lo que nos rodea? Navegamos como un velero que se deja llevar por vientos azarosos hacia no se sabe dónde; el horizonte hacia el que nos dirigimos es tan difuso que nos es imposible divisar una meta que infunda sentido a nuestro viaje a través del cosmos.

Desde nuestra poquedad somos incapaces de atisbar nada que no sea neutralidad aunque nuestra mente se resista a ello inventándose motivos y fines. Ni nosotros ni el Universo conocido es el centro del Todo; no somos ni más ni menos que una parte del SER absoluto, inaccesible para nuestra ridiculez intelectual. Tal vez la esencia distintiva del Todo es esa serena neutralidad que está íntimamente incrustada en cualquier rincón al que nuestro pensamiento puede acceder.

La sabiduría

Una persona sabia NO es aquella que reconoce y nombra los tipos de minerales que hay en el planeta, que sabe explicar perfectamente cómo y por qué vuela un avión, que relata a la perfección las transformaciones sociopolíticas de un grupo humano concreto, que es capaz de interpretar los motivos psicológicos y biológicos de los comportamientos humanos o que, en definitiva, conoce casi todo de todo. Un individuo tal es simplemente un erudito.

El saber, y menos aún el saber especializado tan extendido en nuestra sociedad, no es el camino obligado hacia la sabiduría. Una persona sabia es capaz de percibir el aroma del conocimiento general, en caso de que tenga acceso a él, pero siempre combinado con la vivencia minuciosa de su existencia particular. Por lo tanto la sabiduría no es una idea general e inmutable sino que está encarnada, en mayor o menor medida, en cada uno de los seres humanos, y en cada uno de ellos se manifiesta con un estilo propio: así, hay algunos pastores sabios, algunas madres sabias, algunos científicos sabios, algunos sabios entre los creyentes, algunos sabios entre los pensadores actuales… La sabiduría requiere una complementación entre el conocimiento –tenga éste el alcance que tenga- y la experiencia individual.

Y es precisamente en el interior de cada uno de nosotros donde reside la sabiduría. El saber, entendido como erudición en algo, orbita en torno a nuestro eje existencial; es simplemente un abono que ayuda a que nuestra intimidad más profunda se desarrolle de una manera adecuada. La sabiduría, por consiguiente, no es algo espectacular, ostentoso y rimbombante: es, por encima de todo, discreta y silenciosa porque reside en lo más profundo de cada uno de nosotros. Y desde este punto oculto y nebuloso se despliega hacia la realidad.

Si no existiera lo que nos rodea, nuestro ser más profundo e íntimo carecería de entidad; es necesaria una fusión activa, constante y flexible entre nosotros y la realidad. Mediante ese ejercicio continuado la sabiduría va madurando como una bella y original estalactita que se forma dentro de cada ser humano como consecuencia de nuestra constante conexión con el entorno.

Es precisamente el tipo de relación entre nosotros y el exterior lo que marca la calidad de nuestra sabiduría particular. Si prevalece la tolerancia hacia otras personas, si desterramos la competitividad para intentar aprovecharnos más que el resto de nuestro entorno, si fomentamos la mimetización con lo que nos rodea, si nos situamos humildemente en un lugar cualquiera de la naturaleza (no en la cima superior y dominante) o si hacemos el esfuerzo de conocer el contexto en que vivimos para adaptarnos y convivir en harmonía con él, estaremos en posesión de un destacado grado de sabiduría. Así, la adaptación con profundo respeto a la realidad es el termómetro que nos sirve para valorar la magnitud de nuestra sabiduría.

Pero si hubiéramos de mirar un faro que nos guiara hacia el camino de la sabiduría sublime, no nos quedaría otra opción que romper los moldes de nuestra limitada realidad y pensarnos absolutamente incrustados en el Universo, como en efecto sucede. La conciencia de este estado y la evidente interrelación con él, ejercida de un modo natural y obvio, nos conduciría a acariciar la sabiduría que está por encima de todas y cada una de nuestras abreviadas sabidurías respectivas.